内留見聞記4 2002年4月28日(日)〜29日(月)

小学校教科「情報」設計プロジェクト会議(静岡大堀田先生) 東中野セミナープラザ

教材パッケージ開発プロジェクトに続いて午後からは行われた「小学校教科『情報』設計プロジェクト会議」のレポート。

教材パッケージ開発プロジェクトに続いて午後からは行われた「小学校教科『情報』設計プロジェクト会議」のレポート。

このプロジェクトの目的は「2008年頃を想定して、もし小学校に教科「情報」ができたらどのようなカリキュラムに成り得るか、他教科との関連も考慮に入れつつ教科のプロトタイプを作る」というもの。

自費参加のプロジェクトだが、いつもながらの堀田先生の示唆に満ちた話、キビキビとしたマネージメントに期待せずにはいられない会だ。

また、集まるメンバーがすごい。全国の情報教育の先端を行っている方が一同に介するといっても過言ではない状態。こういう勉強会(ではないんだけれど)に参加させてもらうのは正直恐ろしいことなのだが、なによりの勉強のチャンスでもある。がんばらねば。

また、集まるメンバーがすごい。全国の情報教育の先端を行っている方が一同に介するといっても過言ではない状態。こういう勉強会(ではないんだけれど)に参加させてもらうのは正直恐ろしいことなのだが、なによりの勉強のチャンスでもある。がんばらねば。

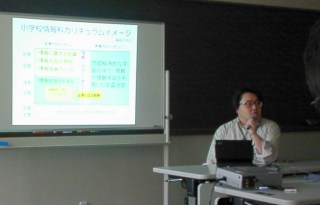

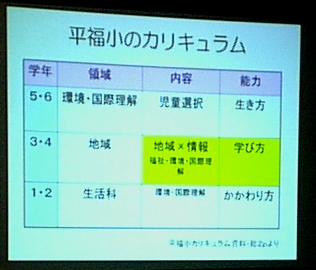

初めに堀田先生からこのプロジェクトのコンセプトプレゼンがある。先進校である岡山の平福小、そして教科「情報」をすでに立ち上げている富士市本吉原小のカリキュラム等を示しながらのプレゼン。ベースにはやはり国語的な部分が多く感じられる。午前中にあった学習パッケージプロジェクトで開発した単元群が組み合わさって一つの教科になるイメージ。

本吉原小では70時間の「情報」を行っているとのこと。まだ試行錯誤の部分が残っているそうだが、やはりパッケージ群の配列が重視されているのだろうか。

本吉原小では70時間の「情報」を行っているとのこと。まだ試行錯誤の部分が残っているそうだが、やはりパッケージ群の配列が重視されているのだろうか。

続いて、このプロジェクトのコアメンバーである、笹原先生、石原先生、中川先生、中村先生から、各論のコンセプトプレゼン。

笹原先生からは午前中の学習パッケージ開発会議でも説明のあった情報活用の実践力向上のモデルが提示される。どうしたらこんなにすっきりしたモデルが作り出せるのか…

いつもながらの鮮やかなプレゼンだ。

石原先生からは、情報の科学的な理解の分野としてのプログラミング概念(レゴマインドストームを使ったアルゴリズム理解の実践紹介)、あるいはモラル指導についてのプレゼンがあった。石原先生のやっている実践は、メカやシステムの部分のすごさがまず目についてしまう。が、その後ろにちゃんとした子どもにつけたい力への思いと手だてがあって、そしてその実現のためにはオウンリスクを恐れない教師哲学とでもいうべきものが感じられて、とにかく尊敬して止まない方、やっぱりすごい方である。

中川先生からは、2008年に残るPCリテラシーは何か、その部分を突っ込もうというコンセプトのプレゼン。徳島の地ですでにITCEとしての経験の蓄積を積んでおられるあこがれの2級教育情報化コーディネータの方。次の日に、自分は中川先生のグループに入ってこのテーマについて討議に加わらせていただくことになったのだが、やはり実地で経験を積まれている強さ、必要とされる子どものスキルについての造詣の深さを感じる。実は中川先生は自分より一つだけ年上ということを今回知って、愕然。意識を高くして経験を積まれてきた人には、年齢を超えて、もうすでに絶対に敵わないぐらいの差がついてしまっていることを痛感。

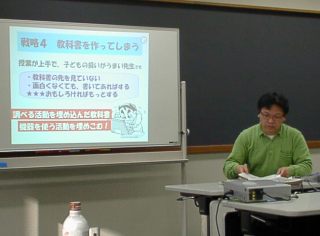

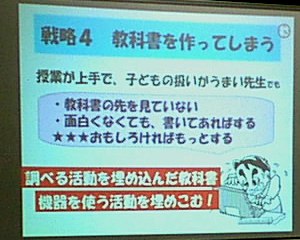

三重忍者組の中村先生は「国語の野望」というインパクトのあるプレゼン。

三重忍者組の中村先生は「国語の野望」というインパクトのあるプレゼン。

国語と情報科のコンセプトの類似性を示し、今回特に光村の教科書が「情報っぽく」シフトしてきたこと、時数的にも「総合」の部分を浸食しようとしている!という「え、そうなのか!」という鋭い指摘が、でもそれを会場大笑いというオブラートにくるんで聞かせてしまうという…なんともうまいなあ。

この日はこれで終了。夕方からバトルディスカッションという名の宴会。時々場所替えのコールが堀田先生からかかりつつ、参加されているすごい方々と話しをさせていただく。ポートフォリオ実践の金井先生、宮崎のITCE児玉先生、鳥取の山脇先生、岡山の高橋先生…。

思うのは、この宴会を含め、マネージャーとして先へ先へと働いている堀田研究室の院生、村上さんと宮崎さんの心配り。お二人ともM1ということだそうだが、果たして自分がその年齢だった頃はそんな気働きができたか…ぼうっとした気の利かない自分しか思い当たらない。堀田研究室のWebやメルマガなどでもうかがい知れたものが、今回、二人の学生さんの動きを見て確信になる。小学校教諭時代の堀田教室もきっとそんなクラスだったに違いない。

二日目は朝食後ゆったりとできる時間があり、遅めの10時スタート。コアメンバー中心のグループに分かれて、各論を具体的なカリキュラムにするためのアウトラインを探るセッションとなった。

二日目は朝食後ゆったりとできる時間があり、遅めの10時スタート。コアメンバー中心のグループに分かれて、各論を具体的なカリキュラムにするためのアウトラインを探るセッションとなった。

中川先生のグループになり、富山の渡辺先生、宮崎の児玉先生とディスカッション。

2008年の教室をイメージしてつけたいPCリテラシーを洗い出すというテーマ。技術の進歩を考えるととても難しいテーマだが、文字入力の重要性、フォルダ構造などのシステマティックなものの理解、そしてPCリテラシーの奥には、やはりメディアリテラシーの裏付けがないと意味のないもの、だけれども算数の九九のように強制的にでも覚えさせないとその先がないものなど、少しずつ整理されていったように思う。45分ほどのセッションで、結論はとうてい出なかったが、堀田先生もそれを期待していたのではもちろんなかった。まずは小手調べと言うことだろう。

なによりも印象的こと。

各班のリーダーさんたちはこの短い時間のセッションの中でコーディネートをしつつきちんと記録をとり、セッション後すぐに行われた報告で即発表できるようにパワーポイントプレゼンをまとめていた。堀田プロジェクトではきっとあたりまえなのだろうが、学校現場のひどくゆったりとした、それでいてゆとりがなく気ぜわしい一つひとつのプロジェクトとはまったく違うスピード感がショックだった。ビジネススキルとはこういうことをいうのだろうか。学校文化とはまったく違う文化が見えたような気さえした。

次回は8月ぐらいになるというこのプロジェクト、自分はこのプロジェクトにどんな貢献ができるのか、考えると空恐ろしい思いがするが、時間だけはたっぷりある内地留学生、頑張らなくてはと気を引き締めて帰ってきた。身銭を切ってでも参加させてもらう価値はきっとある!